「ウオッ、これがオスカー・マルクルンドの甲冑ですか。はー、やっぱすっごい……」

甲冑は相変わらず、邪魔な場所に鎮座していた。あるはずのない場所にある甲冑は、異常な威圧感がある。ホラー映画で、目を逸らすと勝手に動いている像と同じだ。

頭部は比較的シンプルな作りの鉄版で、肩部と体側部にかけて派手な装飾が施されている。胸部にはコスタンティーノ家の装飾刻印。左手を上に、右手を下に、両手で斜めに戦斧を持ち、己の右脚を守るように刃をギラリと見せていた。

リュカは虫眼鏡を取りだし、じっくりと面を確認するが……やはり傷ひとつない。これは凶器でもなんでもないのか。ペーター警官も顔を近づけ、鼻でスンスン嗅いでいた。

「これって本物の甲冑じゃないんすね。中の詰め物とくっついてるっす」

「ああ。初めから置物として作ってるから、取り外して着たりはできない。彫像に近い作りなんだ」

この甲冑は、手足はもちろん、指ひとつひとつの関節まで完全に鉄で固定されている。

「へぇ〜、じゃあ、斧もくっついてるんすか?」

甲冑は両手でしっかり戦斧の柄を掴んで、離れないように一見みえる。

「ちょっと頭のほうを持ってくれ」

「ウワオ、マジすか!?」

リュカたちは、鉄でできた彼をいったん倒した。

ゴトン、と廊下の厚い絨毯に体を載せる。

台座と足の裏は、ボルトで固く繋がっている。

それらを慎重に外していった。

台座と甲冑が、完全に切り離される。

鉄斧を、下の方からグッと引っぱると、スルリと甲冑の手から抜けていった。

「あ、あー。へー、こうなってたんすかっ」

「…………」

ズッシリした重みが、リュカの両手に感じられる。銀色の刃の切っ先が、ギラリと艶めかしく煌めいていた。

この斧は……事件とは何の関係もないかもしれない。

だがなぜか……空気の淀んだこの部屋に、これ以上置いてはいけない気がした。

「ペーターさん、これを何とかして持ち出せないか? 斧だけでいい」

「お、了解っす、考えます」

鍛冶屋トールの武具は、鉄の美しさを見せるために作っているのだ。

台座のボルトを締め直し、2人がかりでまた起こした。

両手を曲げ、斧を持たざる甲冑像は、少し間抜けな姿だったが……充分に威圧感は残っている。かえって家の守り神のように、静かに廊下の隅に佇んでいた。

「ふー……」

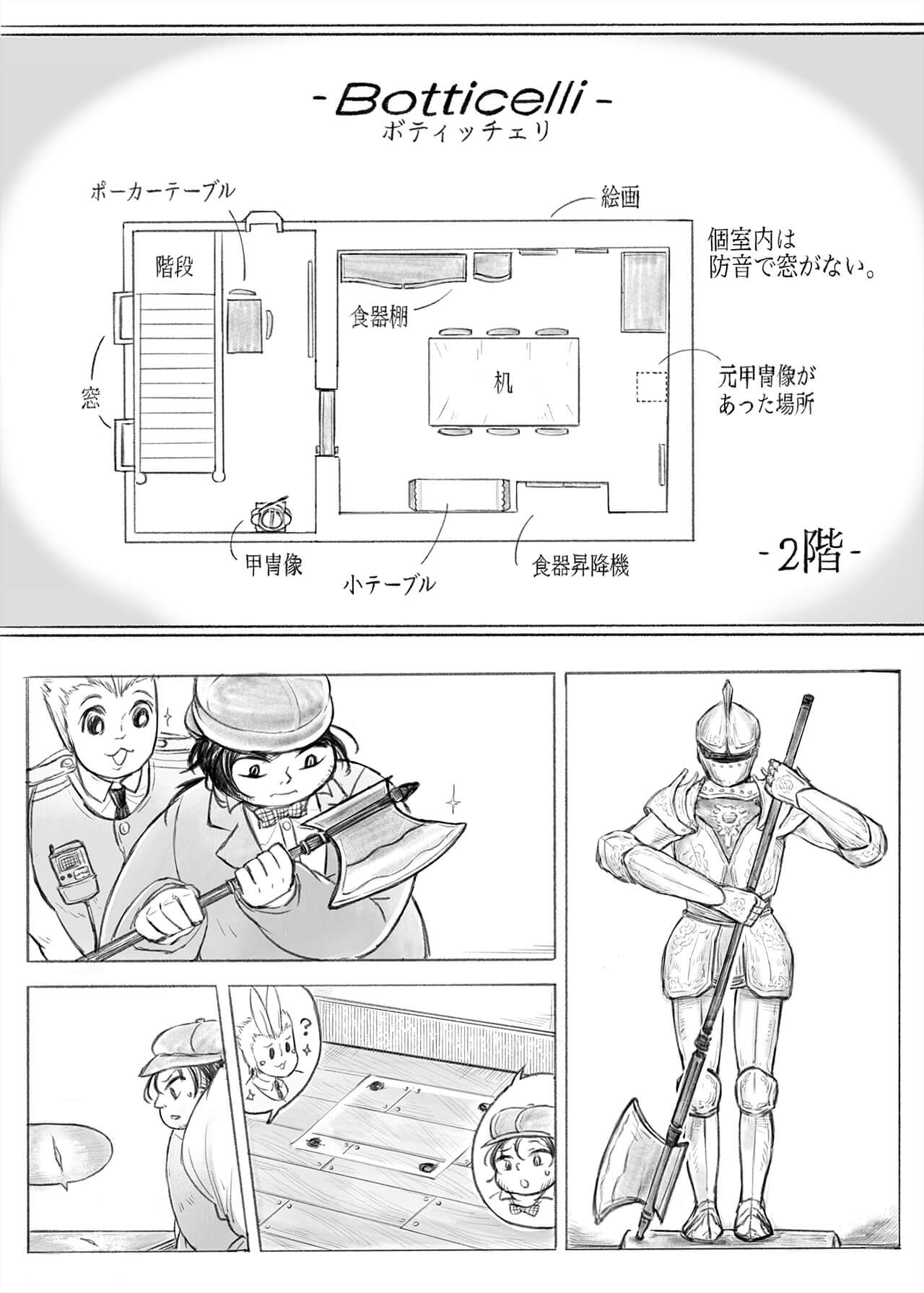

リュカとペーターは、今度は個室に入り、中をキョロキョロ見回した。

今一番気になるのは、甲冑が元々あった奥の床だ。隠すように厚手の絨毯マットが引いてある。

ここは元々、台座の四隅を直接、木の床板にボルトで打ち込み、厳重に固定してあったのだが……マットを取って確認すると、小ぎれいな床板がそこにあった。

「オーナーからは『床が痛んでるから外した』って話だったんだ」

「これって、痛んでるんすかねぇ?」

甲冑の重みで多少凹んではいるが、痛んでいるようには見えない。台座を止めていたボルト痕の、4つの穴が綺麗に残っている。少なくとも、何かひどい衝突や衝撃で取れたものではなく、丁寧にネジを外して取ったようだ。

「ちゃんと記録しておくっす」

ペーターはちっちゃなペンで、カリカリと書類に記録した。

「……これって町長の事件と関係あるんだろうか」

「んー、どうでしょうねえ」

ペーターはちっちゃなペンで、兎耳の裏をボリボリ掻きむしっている。

関係ないでほしい。リュカは、祈るように部屋を見回した。

部屋の中央に、大きな長方形のテーブル、椅子が6脚置いてある。右壁には取り分け用の小テーブルに、食器昇降機用の木の扉。左壁は装飾皿や陶器が収まった食器用キャビネットに絵画がいくつか。家具はすべて高価そうなオーク製の立派な品だ。テーブルには白いテーブルクロスがかけられている。配膳器具は、今はなし。

先ほどマットをめくった時の延長で、テーブルクロスも、何となくめくって見てみた。

「……なんだこれ」

中央のテーブルに、真新しい数センチの傷があった。

「えーと、資料によると、解体ショーでできた時の傷らしいっすね」

「解体ショー……?」

市場でやっているのを何度も目にしているが、この店で解体ショーが開かれたなんて聞いたことがない。たとえ仲間うちでやったとしても、こんな高級テーブルを解体ショーに使うとは思えない。

「他には、目立って争った跡、傷、血痕などは無し、甲冑は『デル・コッサ』って店にも同じものがあるとか」

「そこは捜査が入ったんですか?」

「町長が事件当日の昼にそこで食事してるっすね。ただ個室じゃなくテーブル席で、普通に目撃者もいるので、スタッフに事件の聞き取りをしただけみたいっす」

ボティッチェリのシェフが働いていたレストラン『デル・コッサ』……確かあの店も、ここと同様に、個室と甲冑があるはずだ。けれど、今まで個室に通されたことがなかったし、甲冑も見た記憶がない。

——向こうの甲冑は、今どういう状態なんだろう。

「お、その顔は、行くってことっすね…! 行ってみますか!」

非常に頼もしいマッチョ兎とともに、戦斧を背負って、リュカは次の店に向かった。

リュカは、そこまでの話を一気にして、疲れたようにゴクゴクと喉を鳴らしてお茶を飲んだ。

「お前、なかなか有能なやつを味方につけたな」

「ああ……さすがは、ラヴァ州警だ。サウザスとは人材が違うな」

「ペーターって名前だっけ。僕らにも協力してくれないかな」

「なんだ、警察に隠れて何かするつもりか?」

リュカとショーンが兎警官へ高い評価を送る間に、紅葉はリュカの持つ鉄斧が気になってしょうがなかった。

リュカはなぜこれを持ってきたのだろう。あれは武器としてのどんな性能だろう……紅葉は、あれを扱えるだろうか。

「で、次の『デル・コッサ』ではどうだったんだ。成果は?」

「最初は濁されたが……結果的に、すごい発見をした」

ショーンはじっとリュカの話に聞き入り、紅葉は上の空だった。

レストラン『デル・コッサ』。

サウザス西区にある老舗の高級レストランだ。中央通りに面する2階建てのカントリーハウスで、敷地内は馬車を止められるほど広々している。サウザス駅とは比較的近い位置にあり、裏手にコリン駅長の家もある。

店は小さな森で囲まれていて、地面にはレンガの花壇が敷かれ季節の花が咲いている。現オーナーは帝都の料理学校出身で、クレイトの一流料理店に勤めた経歴の持ち主だ。

8年前、東区の市場を握るコスタンティーノ兄弟が、貧しい東区にも質の高いレストランが必要だと、次男と三男がオーナーシェフを務める料理店『ボティッチェリ』を出した。次男のピエトロは『デル・コッサ』にて、副料理長を務めていた人物で、良好な関係だった2つの店は、『ボティッチェリ』の開業時、鍛冶屋トールへ揃いの甲冑を注文した。

当時オスカー・マルクルンドも第2工房を建てたばかりで張り切っており、彼は気合いを入れて、双子のようにそっくりな甲冑像を製作した。

「物騒だな。なんなんだ君は、斧なんか持って」

「この斧に見覚えありますか?」

「……ないね」

「そんなはずありません。そちらの甲冑も手に持ってるはずだ。『ボティッチェリ』と同じでうちで作った」

「ああ……あれね……悪いがもう飾ってないんだ、店の雰囲気と合わなかったのでね」

「じゃあどこにあるんですか? 見せてください」

「フン、もう処分してしまったよ」

ペーターに頼る気満々だったリュカは、いきなり矢面に立たされ、孤軍奮闘していた。

有能なはずの兎警官は、なぜか「ボクァただのお付きですよ」といった顔で、飄々と背後に立っている。

たっぷりと白ヒゲを生やした『デル・コッサ』のオーナーシェフは、目に見えてイライラしていた。

しゃべりが苦手なリュカだったが、なんとか会話を引き延ばそうと頑張った。

「処分って、ここにはもう無いってことですか?」

「……そうだ。必要ないのでね」

「でも記念に作ったものですよね。しかも、かなり高額で」

「……考えが変わることもある。実際に置くと、また違うものだ」

「捨てたことは『ボティッチェリ』側はご存知なんでしょうか」

「無論、知ってるはずだ……ウム」

——おかしい。リュカの知るここのオーナーは、説教好きだ。普段は会話の主導権を奪うタイプが、こんな風に弱々しく若者の話を聞いているなんて……やはり何か隠していることがある。

なんとか、装飾ナイフの売り込みやら、最近購入した香辛料の話やらで、話題を変えて会話を続けようとしたものの、仕込みがあるからと、店を叩き出されてしまった。

「どうして助けてくれないんだ…!」

「まあまあ、さっきの言い訳はもう使えないんすよ。2回目の嘘はどうしてもウソ臭くなりますからね」

悪の美学を堂々と語った警官は、店裏の人目につかない場所に誘導した。困惑するリュカに手持ちの斧を降ろさせ、2人はひっそり『デル・コッサ』の裏手にある、森の草むらの茂みに隠れた。目の間にはレンガで囲んだ花壇があり、白いヒナギクの花が植わっている。

「……おい、どうするつもりだ」

「……まあ待つっすよ。待ってたら浮かび上がることもあるッス」

ここからだと店の裏側がよく見える。勝手口の周りには、井戸と鳥小屋と小さな畑。南東には地下のワイン蔵へ続く小道、北東にはロッジ風の物置小屋……老舗にふさわしく様々な施設や器具がある。

リュカは落ち着かず、尻をムズムズさせたが、

ペーターは鼻をヒクヒクさせて、耳をピンと高く尖らせていた。

待つのが大事。ふたりは草むらでじっと待った。

……じっと、

…………じっと、

目の前には赤いテントウ虫が飛んでいる。

小さなミツバチも蜜を集めていた。

花壇に植わっているヒナギクの花は、

客のテーブルに飾るためか、切られた跡がそこそこあった。

列車の発車音が遠くで聴こえ、工事の音が近くで聴こえる。

リュカが景色に飽きてぶるぶると首を振った瞬間に、

バタンと、店裏から慌ただしくスタッフが何名か出てきた。

庭の北側の物置を開け、小声で何やら騒いでいる。

ペーターが両腕をまくり、脱兎のごとく駆け出した!

マッチョな警官がすごい形相で駆けつけたため、料理人たちはビビって及び腰になってしまった。

彼は有無を言わせず強引に、物置小屋の扉を開かせた。

「……なるほど、ここが処分先っスか」

そこには斧と脚を破壊された甲冑模型が、埃を被り、静かに横たわっていた────。