[意味]

北欧神話に登場する、雷鳴と稲妻を司る軍神。鉄槌「ミョルニル」を武器に持つ。

[補足]

神々のなかで最も力が強く、赤い髭を蓄えている。全知全能神オーディンの息子で、若い戦士たちの指導者でもある。鉄槌「ミョルニル」を投げると雷鳴(thunder)が轟くと言われる。轟いた雷鳴は風雨を呼びよせ、大地に肥沃をもたらすとされる。

映画『アベンジャーズ』の登場人物マイティ・ソーのモデル。

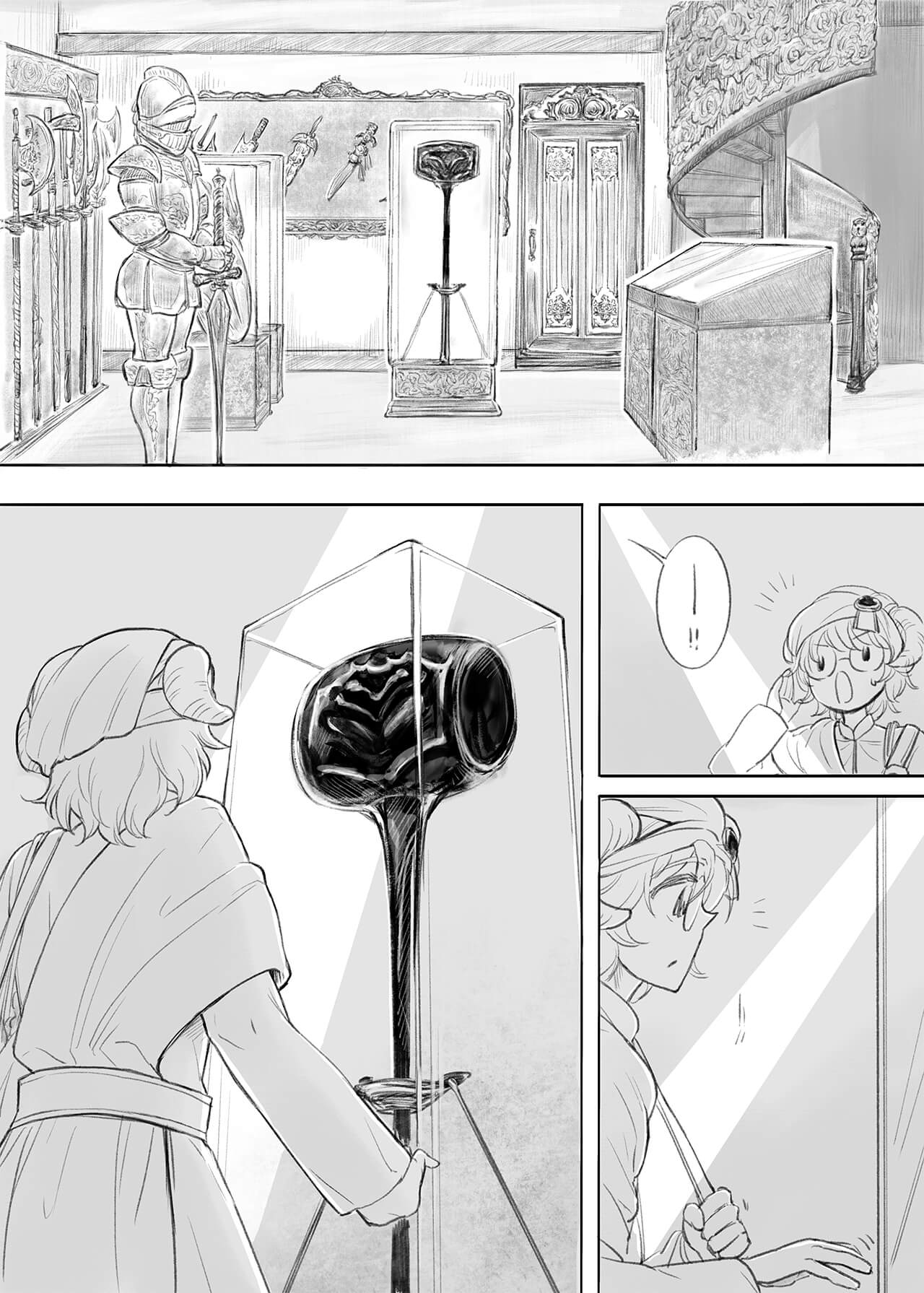

鍛冶屋トールの玄関扉は、重厚なガラス板がはめ込まれている。店の1階は暗く静まりかえっていたが、店の右奥の螺旋階段から、階上の光が漏れているのが確認できた。

「お邪魔しまーす……」

磨かれた木の床が、ギチッと鳴った。この店を訪れるのは数年前ぶりだ。品揃えは多少変化しているものの、内装は昔から変わっていない。

壁のラックには、銀色に輝く刀剣たちが、刀身の鋭さを見せつけるように掛けられている。奥の棚には、大剣や戦斧、長刀などが、兵舎の武器庫のようにズラリと並ぶ。どれも、刀身や柄に、凝った装飾文様が施されて、実用には向いていない。

子供の頃は、これら美術品のような武具を見たさに、よく遊びに来たものだ。

「リュカー、いるか?」

螺旋階段の上に向かって、幼馴染へと声をかけた。暗がりの中、ディスプレイにぶつからないよう、ソロソロと慎重に歩く。

ここの商品はどれも高級だが、部屋の中央に並ぶガラスケースには、“格別に” 高価な品々が収容してある。アラベスク文様が掘られた甲冑一式、海神を象った三叉槍、大きな棗椰子模様の円盾などなど。

鍛冶屋トールの親方・オスカーが、腕を奮って作った特注品が、1点ずつ丁寧にケースへ飾られている。ぶつかったら一大事だ。

「おう、ショーン。上がってこーい」

2階から、リュカのマイペースな声が聴こえてきたが──

ショーンは嫌な予感がして、店の真ん中で足を止めた。

「……ちょっと待てリュカ。何を作ってる」

足を止めたのは、店の一番大きなガラスケースの目の前だ。

10年前からここには【鋼鉄の大鎚】が飾られている。

長い漆黒のアイアンハンマーは、子供の頃に見たときは、神様みたいに大きく感じたものだが……今はショーンと同じくらいの背丈になっていた。

「ショーン〜? 早く来いよ〜。新しいスープができたんだって」

美術工芸の極みのような作品群とは、あまりに似つかわしくない激臭が漂ってきて、ショーンは足を止めたまま震え上がった。

現在、激臭が漂っている『鍛冶屋トール』。

古くから北大通りの中央にある、小さな3階建ての鍛冶屋である。黒いオークの建物で、1階が店、2階が工房とキッチン、3階は自宅となっている。

創業当初から、装飾武具を売りにしており、記念品の刀剣や、展示用の甲冑などを製作していた。昔はごく普通の家族経営の工房だったのだが、今の親方になって事情は変わった。

5代目店主、オスカー・マルクルンド。

彼は今、ラヴァ州で最も腕が立つ装飾武具の職人である。

その評判を聞きつけ、ラヴァ州内はもちろん、州外の貴族や軍人からも、注文が殺到している。

『初めてスプーンを手に持った日に、彫刻用の小刀を握りしめた』

という伝説を持つオスカーは、幼い頃からその才能を存分に発揮し、家中のドアや椅子に、装飾文様を掘りつけたという。20歳を迎える頃には、サウザスでもいっぱしの装飾職人として知られるようになっていた。

木に彫りつけるところから始まった装飾は、大人になるにつれ鉄に代わり、作品も徐々に大型化していき、鋼鉄の盾や甲冑を作るようになっていた。彼の作品は評判を呼び、年を追うごとにその名声はラヴァ州全土に広がり、中でも36歳の時に作られた【鋼鉄の大鎚】は、彼の最高傑作として、鍛冶屋の看板になっている。

店名の由来である、神話の軍神トールが所持する《大鎚ミョルニル》。それにインスパイアされ作られた、このアイアンハンマーは、ヘッドは緩やかなカーブを描く直方体で、長柄には細かな細工が彫られている。その意匠は、大胆かつ野性味にあふれ、細かな蔦の葉の装飾には、繊細な芸術性が垣間見える。

この鉄が持つ美しさの粋を集めたような作品見たさに、店を訪れる貴族客は数多い。いくら金を積まれようとも、これだけは頑として売らず、大切な家宝として扱われている。

そんな天才肌のオスカーを支えるため、弟子職人はどんどん増えていき、店からほど近い北区の奥に、新たに第2工房が作られ、大量の注文に応えている。

オスカーは現在、20人近く弟子を抱えているが、その中には彼の長男、リューカス・マルクルンド(愛称・リュカ)がいる。リュカはオスカーの血を引いて、手先が非常に器用なのだが……。

「ショーン、珍しいな。仕事の帰りか?」

「ご、ゴホ……ぷ……リュカッ」

「どうだ、見ろよこのスープ。さっき買った香辛料で作ってみたんだ」

なんせ鉄いじりにあまり興味がなく、キッチンでずっと賄い料理ばかり作っている。

「ゲッホ、ゴッホ、ガホ……うえっぷシ!」

もの凄い異臭が、店の経営に支障をきたすレベルで、キッチンから漂っていた。どす黄色と黒色のマーブル模様の、泥のように淀んだスープが、大鍋いっぱいにプチャプチャしてる。

「うーん、失敗したなあ。入れすぎた」

リュカは大きなイチゴ柄のエプロンをつけて、呑気に腕を組んでいた。さっき市場で見かけた珍しい星の形の乾燥した実が、花束のごとく大量にテーブルの上に置かれている。

「ひと枝ぶん入れてみたんだけど、もしかしたら2、3粒でいいのかも」

ひと枝につき、星の実は、ざっと100個は付いている。それを見て、吐き気と寒気が同時にショーンの体を襲った。

「レシピとか分量とか、店の人に聞いてないのか……!」

「いやぁなんかさ〜、聞いたんだけど、店員がめちゃくちゃ小声でさー」

客商売で口を覆うのはないよなあと、リュカはのんびり鍋の中をかき混ぜていた。ムワッと刺激臭が漂う。

「ウゲえッ!」

「味は悪くないんだよ。希釈すればいい匂いになると思う」

リュカが、小皿で泥水を啜って飲んでる。それを見て、さらに吐き気を催した。あの星の実は、目玉商品として売られていたから、レシピを間違えなければ、きっと美味しくなるだろう。

だが、過ぎたるは猶及ばざるが如し。塩でも胡椒でも、大量に入れれば劇薬になりうる。毒性学の父・パラケルススもそう言っている。

「うっぷ──」

【消臭はこれでスッキリ! 《パフューム・フレイル》】

ショーンはたまらず、左手のひらを時計回りにクルリと回し、ブワっと周囲に光が舞いあがった。モコモコした桃色の靄が光の中から溢れでて、店内中に行き渡り、臭いがシュルシュルと消えていく。

元凶のスープ鍋はもちろん、最低半月はキッチンにこびりつきそうな猛臭も、完全に取り払われて…………あたり一面、無の世界になった。

「やるじゃん♪」

ヒュ〜っと、リュカが口笛を吹いて感心した。キャッチボールが上手くいったかのように、軽やかに。一方ショーンは、全身をつんざくような疲労に襲われ、がっくりと膝を落とした。

トール中の建物から匂いが消えた。

1階のショーケースから鉄の臭いはすっかり消え失せ、キッチン横の飾り棚の、リュカ母の香水コレクションも、すべて無臭と化していた。

「あれっ、リンゴの香りも消えてるじゃん。今夜食べようと思ってたのに」

「…………明日じゅうには復活する」

「ホントにィ?」

「……うっさい」

ショーンは膝を落としたまま、キッチンテーブル近くのソファへ倒れ込んだ。全身のマナを一気に4分の1近くも失い、貧血のような症状に襲われた。

「クソッ、こんなんで無駄にマナを使っちまうなんて……」

左手にほんのちょっと残ったマナを感じながら、苦々しく拳を握った。

「くそおおおっ」

──失敗した。

最初に匂いの源のスープ鍋を消臭し、そこから他の染みつき具合を判断するべきだったのだ。いくら《少ないマナで効果は絶大! マダム・ミッキーの家事呪文》といえど、家具から小物まで建物まるごと消臭してしまい、大量のマナを使ってしまった。

リュカ母のお手製パッチワークキルトを、リュカにそっと掛けられながら、ショーンは己の勉強不足を痛感し、拳で顔を覆ってギュッと目をつむった。

(とっさに出す呪文の中身が、甘すぎる!)

呪術を使うときは、いつも【星の魔術大綱】を熟読し、失敗のないよう計算し、慎重に丁寧に唱えてる。人命を相手にするなら、当然そうすべきことなのだが……それが今のような、咄嗟の判断ミスや、仕事が長びく原因にもなっていた。

ハァ。と、ショーンはため息をついて頭の上で腕を組んだ。愚直にアルバに従事して3年目。そろそろ自分の欠点と長所が浮き彫りになってきた。次のステップに進む必要性を、近ごろ富みに感じている。

時刻は昼の3時40分。

キッチンで、匂いのないアップルパイを作り始めたリュカに、別れを告げて、ショーンは先約していた場所に向かった。