ショーンは己の【真鍮眼鏡】を耳から外して、クラウディオに手渡した。

彼は自分の四角い眼鏡を外し、代わりにショーンの眼鏡をカチャリとかけた。ショーンの丸い形の眼鏡は、面長の彼にあまり似合ってなかったが、そんな些細な事は意に介さず、ソファーにゆったりとリクライニングし、ショーンの記録を見返していた。

「ふむ。呪文を使用したのは────

直近の《真鍮眼鏡の調整》に、《消臭呪文》!

それに《荷物軽減呪文》ですか!

ははあ……この先は治療呪文が続いている。火傷の治療だね?

うむ。一昨日分まで遡りましたが、これだけですね!

供述とも一致しますし、問題ないでしょう!」

15分ほどで記録の映写が終わり、クラウディオは優雅に眼鏡を返却した。

「そのログとやらはアテになるのかね? その……書き換えとか改竄とかは」

横にいる恰幅のいい警察官が、念を込めて彼に聞いた。

「ハハハ、笑止。真鍮眼鏡の記録を書き換えるなど! 一流のスーアルバをしても困難ですな、彼の実力では不可能でしょう!」

大声で笑う様子に、ショーンはムスッとして彼を見つめた。

クラウディオ・ドンパルダスは、ショーンの母親と同期のアルバだ。

現在はラヴァ州とオックス州を中心に【帝国調査隊】として活動している。性格は見たとおりで……子供の頃に挨拶した時、父親が『あいつはショーンと同量のマナしかない』と隠れて呟いていたのを思い出す。

「ブーリン警部、貴重なアルバをここに留めておいても仕方ないでしょう! 彼を解放してよろしいのでは?」

「……うーむ」

なぜか、警部は顔をしかめて渋っていた。何故だろう。クラウディオはうさんくさい風態だが、これでも帝国調査隊の言うことなのに。

「だが、クラウディオ。この部屋は……呪文を使った形跡があるのだろう」

「えっ?」

「ひええっ!?」

ショーンではなく、何故かアントンも叫び声をあげた。

(呪文を使った跡があるだと?)

「その通りですな! 呪文を使い、窓を開閉した跡がしっかりと!」

クラウディオは臙脂色のマントを翻し、白手袋で町長室の窓を示した。

町長室の窓は、部屋の中にひとつだけ。

窓枠の左側に蝶番が付いていて、右側の取っ手で開閉するタイプの窓だ。

窓の鍵は2箇所ある。1つ目は右横の中央。取っ手の先が鉤針状に曲がっており、取っ手を90度下に倒すと、鉤針が持ちあがり外れる仕組みだ。もう2つ目は右下にあるスライド式。丸い突起がついた10cmほどの鉄棒を90度手前に回すと、窓の桟の溝に落ちて動かなくなる仕組みである。

一般家庭ならそれなりに防犯効果が見こめるが、豪華な町長室の窓としては少々簡素な作りだった。

「この鍵の部分です! 上下ともマナの痕跡が!」

「……2箇所どちらにもマナが残ってるという事ですか」

「左様!」

「これは……ショーン・ターナー君が放った呪文ではないのかね?」

(──そんな訳あるか!)

「少なくとも、真鍮眼鏡の着用中に使った呪文ではないでしょうね。記録には残ってませんから!」

ショーンは頭を抱えた。こんな窓の開閉くらい、アルバの資格を取る以前……つまり【真鍮眼鏡】を掛けてなくても、自力でできる程度の呪文だ。

クラウディオの見立てでは、役場ではここの他にマナの痕跡は見当たらなかったそうだ。ただし、ショーンと目があった時に双方使用した時と、調査に使用した分は除く。

「では……『誰が』……町長室の窓に呪文をかけたんだ?」

ブーリンは額に青筋を浮かべつつ、クラウディオに質問した。警察が一番知りたい情報だ。

「それは分かりかねますな! 私が知れるのはマナの痕跡だけですのでね、犯人探しは警察の仕事でしょう!」

呪文を使用した後、その場で魔力を消費する。

消費した後、マナは数日その場に残る。

残留したマナは、誰が使用したものかは、分からない。

「では、ショーン・ターナー君が……魔法の眼鏡を…… “掛けず” に、呪文を使用した……可能性も、あるのかね?」

「それはモチロン大いにあるでしょう! アルバにとって、赤子にキスするより簡単な呪文ですからねっ!」

ショーンは髪をさらにグシャグシャにした。猿の尻尾でソファの生地をバンバン叩く。ブーリン警部は青と赤が入り混じった顔色になり、優雅に紅茶を飲むクラウディオを睨みつけていた。アントンは相変わらず毛布をぎゅっと握ってる。

現在3月8日地曜日、夜8時。

ショーン・ターナーは、まだ役場から出られそうにない。

時を今から数時間戻し、夕刻のサウザス出版社──

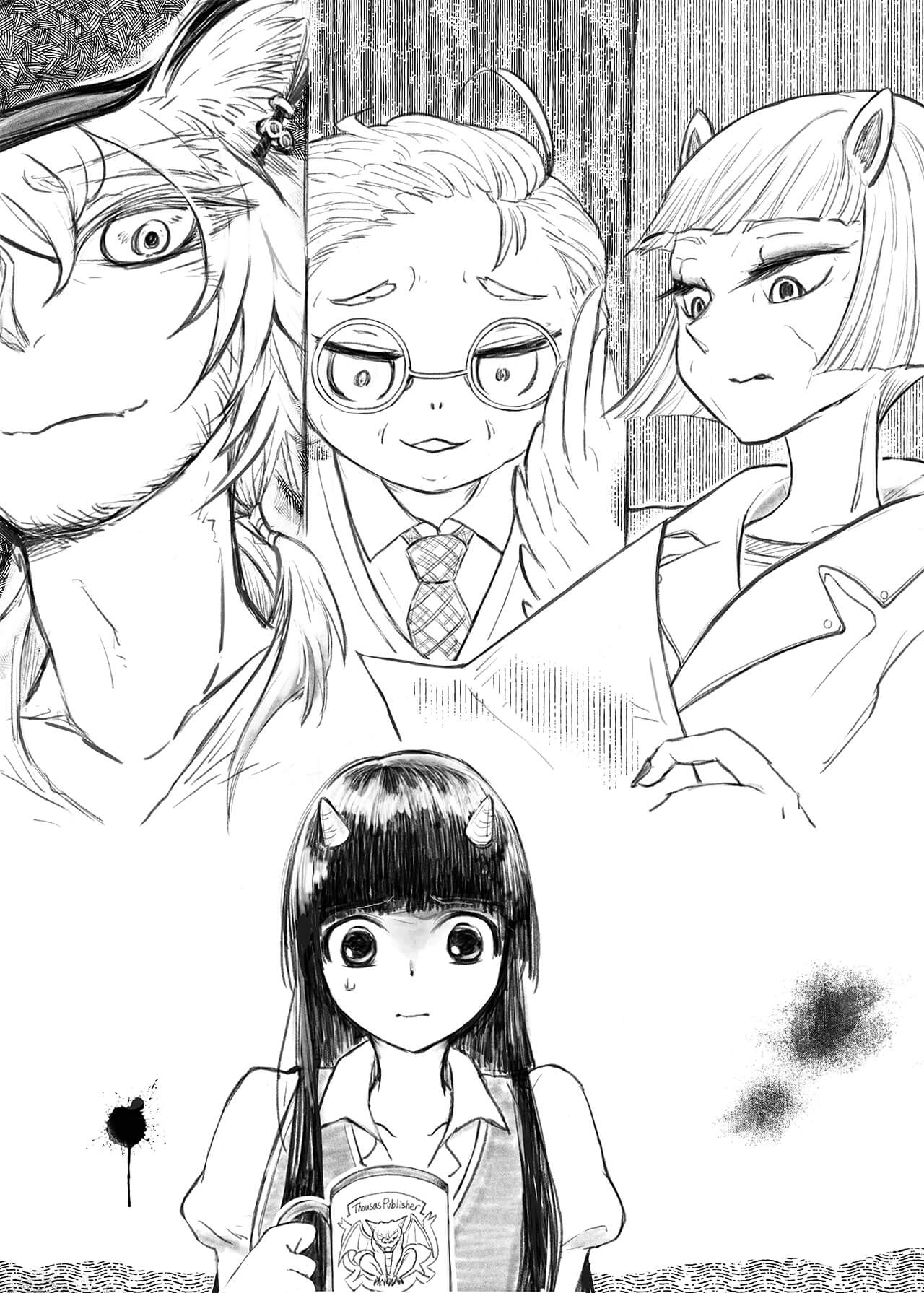

紅葉は、新聞室の片隅にある来客用のソファーに、ちょこんと座っていた。出版社の社長と新聞室長に、両側からジイッと見られ……居心地悪くミントコーヒーを啜っていた。

「あなたが10年前に、サウザス駅で…… ”発見された” 紅葉さんね」

いかにも厳格そうな室長の女性が、先に口を開いた。

「ハイ……」

「あなたへのインタビューは、録音してもよろしいかしら?」

「は、はい…」

「止めて欲しかったら、いつでも言ってちょうだい」

紅葉はなぜか、インタビューされることになってしまった。

しかも、社長と室長じきじきに。紅葉はただ「昔の新聞記事の閲覧をさせて欲しい」と、頼みに来ただけだったのに。コーヒーからは、爽やかな青いミントの香りが漂っている。

新聞室長のモイラ・ロングコートは、自転車のタイヤくらい大きな円形のカセットを取り出し、洋服ダンスほどの大きさの録音デッキに、ジャコッと入れてセットした。

「では皇暦4570年03月08日地曜日、18時12分。インタビューを始めます。

──紅葉さん、まず、あなたはどうして、この新聞社にいらしたの?」

始まった。

ゴクリと唾を飲みこみ、集中して質問に答えた。

「はい。10年前の事件について……記事の閲覧を頼みに来たんです」

「皇暦4560年10月12日に起きた、サウザス駅の事件についてね。……ナタリー! 過去の号を持ってきてちょうだい。皇暦4560年の10月12日から全部と、11月01、03、07、23日。12月01、04、05、15日……翌年の61年03月30日、04月02、12、16日……」

事務員らしき女の子に、なんの資料もなく、そらでスラスラと過去号を告げていく。紅葉はあんぐりと口を開けた。

「彼女……モイラは、自分が室長に就任してからの新聞記事を、すべて記憶してるんだ」

出版社社長のジョゼフ・タイラーが、大きな瞳をウインクさせて、こっそり紅葉に耳打ちしてきた。

「失礼──でも、当時の記事が手元にあったほうが良いでしょう」

モイラは短く切り揃えられた髪をサラリと耳にかけ、紅葉へのインタビューを再開した。紅葉はサウザス新聞の優秀さを目の当たりにし、『下手なことは言えないぞ』と改めて背筋を正した。

「では、紅葉さん。どうして昔の事件を調べようと思ったのかしら?」

「……はい。今朝、町長さんの尻尾が、駅に吊された事件が起きました。……それが、私の身に起きた事件に似ていたからです」

「今朝の町長事件について、心当たりはあるかしら?」

「いいえ、ありません」

紅葉は、もっと気の利いた事を言いたかったが……これしか浮かばぬ答えを、ハッキリ伝えた。

「何か、前兆のようなものを感じたことは?」

「いいえ、まったくないです」

「では、オーガスタス町長とお会いしたことは?」

「何度かご挨拶くらいは……直接ちゃんとお話しした事はありません」

紅葉は慎重に答えながら、ミントコーヒーを短くすすった。

「一度も? 事件について何か言われたことは?」

「いえ、特に……」

「あなたが10年前の事件の被害者だと、町長はご存知だったのかしら」

「はい。初めてお会いした時からご存知でした。興味はなさそうでしたが……」

「それはいつ、どこで?」

「確か退院してすぐ……9年前のラタ・タッタです」

ショーンの両親がラタ・タッタに住んでいた頃、オーガスタスはまだ銀行の頭取だった。彼は部下の銀行員を引き連れ、たびたび下宿を訪れては、酒場に聞こえるほど大声で、営業活動を繰り広げていた。

『おお、この子が例の事件のですか! さすがアルバ様はご立派ですなあ!』

当時、紅葉は松葉杖を抱えながら挨拶したが……ゴマスリの材料に使われただけだった。

「町長は、ラタ・タッタにはよく行くの?」

「そうですね、年に数回ほど……でも私に用事があるわけでは」

オーガスタスは町長になっても、忘れた頃に襲来してきた。下宿のショーンにおべっかを使い、酒場の店員をアゴで使う。太鼓隊の演奏中でも大声で喋っているので、本当に嫌な客だ。

……だが、紅葉とはあまり関係ないだろう。それに、同じような目に遭ってる人はたくさんいる。

「では、紅葉さんによる、個人的な町長への印象は何かある?」

「よく町長選に受かったなぁー……ごめんなさい、今のは無しで!」

昔の様子を思い浮かべていたら、つい本音が出てしまった。

「皆そう思っているわ」

気にしないで。と、モイラは録音デッキのツマミを、左に“チョイ“ とひねった。

その時、事務員のナタリーが新聞室に入ってきて、自分の身長を遥かに越えた、山盛りの新聞記事をテーブルに積んだ。

「ハイっ。こちら記事デスよ〜!」

どすん! と机の柱が鳴った。見るだけで重量を感じる。

当時の記事は、紅葉もまだ直接見たことがない。ここに事件の全容が書かれている。ナタリーと社長ジョゼフは楽しそうに、端から日付順に新聞の束を分けていく。せっかく紅葉のために持ってきた物だが……彼女は直視できずにいた。空のコーヒーカップが震える。脂汗が額から垂れた。

(これが……当時の………………っ!)

一番左端にある、事件当日の記事がどうしても見れない。視線を逸らしたちょうど真ん中に、ユビキタス先生の大きな写真がデカデカと載っていた。いったい何の記事だろう。日付は皇暦4560年12月05日。

「こ…これは……」

「え、ああ、町長選の結果よ。先々代のカルマ町長から引き継いだの。事件の2ヶ月後ね」

モイラは赤く塗った長い爪で、10年前当時のユビキタスの写真を示した。

第44代の町長選の記事だった。得票数はユビキタスが圧倒して当選している。

「町長交代で、両者の長尺インタビューを載せてるんだけど、2人とも事件のことに触れてるわ。ま、治安に気をつけなさいってだけだけど」

紅葉より年若らしきナタリーが「事件当時はユビキタス町長センセじゃ、なかったんデスね」と呟いていた。

「紅葉さんは……カルマ町長のことは覚えてるかしら?」

「いいえ。お名前だけしか……」

カルマ町長には直接会ったことはない。正確にいうと、彼は紅葉を直接見たかもしれないが、紅葉が意識を取り戻したとき、既に高齢で亡くなっていた。

「でもユビキタス先生とは色々お話ししました。そう、町長になってからも」

「町長になってから? 待って。あなた、彼から直接教えを受けてないわよね」

「えっ、はい……」

紅葉は事件後、1年間近くまともな意識がなかった。

意識を取り戻してからも、体がうまく動かず半年ほどリハビリに費やした。サウザス学校へ入学できたのは、それからだ。便宜上ショーンと同年齢として扱われ、12歳の春から14歳の冬まで通い、卒業した。

それはユビキタスが町長を務めた4年間と、まるまる時期が被っている。

「どうして彼を、先生って呼んでるの?」

「ショ……友人が “先生” って呼んでたからです。それに先生が町長だった時も、何度も学校へ来て、町や政治の講和をしてくださいました」

「なるほどね。その時、個人的にお話はした?」

「……はい」

多忙だったのに、月に一度は学校に顔を出してくれたユビキタス。先生はとても人気でみな直接お話したがっていたのに、直接の教え子じゃない紅葉とも、何度も対話してくれた。

「……入院中も、先生は何度もお見舞いに来て下さったそうです。私は気を失ってて、全然覚えてないんですけど」

「当時の取材によると、事件以前の記憶も無くなってたのよね。……あれから思い出したことはある?」

「えっ」

モイラの言葉にハッとした。

いまの今まで、自分が事故の衝撃で、記憶を一切思い出せないのは当たり前だと思っていた。

──でも、『時が経てば思い出す』という可能性もあるのだ。

どうしてその可能性に気づかなかったんだろう──。くたびれたワイドパンツを引っ張る。

「え、えっと、挨拶とか食器の持ち方とかは……目が覚めた時も分かってました。でも自分の家族とか、苗字とか、住んでた場所とか……民族とかは、わかりません」

動揺しながら答えていた。自分でも何を言っているか解っていない。

「──正式な民族学者に見せたのかい?」

困惑する紅葉の、すぐ後ろに立っていた、鮮やかな赤髪の男が声をかけてきた。